【贈り物のマナー】お中元とは?

【お中元とは?】

〈1.お中元とは?誰にあげるもの?〉

お中元(おちゅうげん)とは、日頃お世話になっている方に、年のはじめから中元までお世話になりましたとの感謝の気持ちや、暑い夏ですが体調はいかがですか?と心遣いの気持ちを込めて贈る品物のことです。

「中元」とは、もともと道教(中国の宗教)に由来する年中行事の1つで、仏教では「盂蘭盆節(うらぼんせつ)」と呼びます。この行事は、死者の罪が赦され、亡くなった祖先が生きている人に会いに来るとされており、日本ではその内容からお盆の行事として定着しました。

江戸時代には先祖への供物とともに、商い先やお世話になった方へ贈り物をするようになり、これがお中元の起源と言われています。

お中元を贈る相手は、基本的にはお世話になっている目上の方に贈ります。具体的には、両親・親戚、ビジネス関係であれば上司や先輩、取引先などですが、最近では兄弟や親しい友人、知人にも贈るケースが増えてきています。感謝の気持ちを伝えたり、体調などに変わりはないかを伺うものですので、贈りたい方に贈るのがよいでしょう。

ただし、贈ってはいけない相手もいます。特に、公務員(国家公務員、地方公務員、公立学校の先生など)、政治家、あるいは会社の方針で贈り物が禁止されている企業や病院などには、お中元を贈らない方が無難です。

また、故人宛にお中元を贈ることも失礼にあたります。贈っていた相手が亡くなってしまった場合はお中元をやめても問題ありませんが、ご家族ともお付き合いがある場合はご家族宛に贈るのがよいでしょう。

いずれにせよ、贈ってもいいか判断に困った際は、相手に確認してみましょう。

また、贈る相手にご不幸があってから四十九日を迎えていない場合(この期間を忌中(きちゅう)と言います)は、お中元を贈るのは控えた方がよいでしょう。ただし、四十九日を迎えたあと、ご不幸から1年間の喪中(もちゅう)期間にお中元を贈ることは特に問題ありません。これは、ご自身が喪中であっても、贈る相手が喪中であっても同じです。

〈2.お中元はいつからいつまで?〉

お住まいの地域によって、お中元を贈る時期に多少の違いがありますが、一般的には7月上旬から8月15日頃までが一般的です。

・東日本:7月1日~7月15日(新暦)

・西日本:7月中旬~8月15日(旧暦)

お中元の贈る時期が異なるのは、地域によって旧暦と新暦のどちらを使うか、それぞれの地域の風習によって時期が異なっており、その時期に合わせてお中元を贈る習慣が定着したためです。東日本では新暦を元にしているため7月15日頃に贈るのが一般的ですが、関西地域では旧暦を元にしているため8月15日頃に贈るのが一般的とされています。

ちなみに、新暦と旧暦についてですが、明治5年12月3日が新暦の明治6年1月1日と定められ、それまでの暦を旧暦と呼ぶようになりました。これを明治の改暦と呼びます。

新暦は太陽の動きを基準とするため、1年は365日ですが、旧暦では暦を月の動きに合わせていたため1年が354日でした。これを導入した背景には欧米との統一を図る意図があったようです。明治時代を代表する言葉と言えば、「ざんぎり頭を叩いてみれば文明開化の音がする」ですが、その言葉通りいろいろ変わりゆく時代だったのですね。

〈3.お中元のお返しはどうしたらいい?〉

お中元をいただいた際は基本的にお返しは不要ですが、お礼状を送るのが一般的と言われています。しかし、近年では、親しい間柄や目上の方からお中元をいただいたらお返しに品物を贈る方も多く見受けられます。その場合はいただいたものとは違うものを選び、金額は同程度か少し安い金額のものにするとよいでしょう。

この場合ののしは同じ、「お中元」で問題ありません。

また、「お中元」と同じ時期に使われるもので、「暑中見舞い」「残暑見舞い」というものもあります。これらは、遠方の方を訪問することが難しいため、書状を送っていたのが起源とされており、明治時代に入り日本の郵便配達が始まったのをきっかけに定着したと言われています。

そのため、「暑中見舞い」「残暑見舞い」に関しては、夏の暑い時期に相手の健康を気遣って送る書状が一般的ですが、送り先のお住まいの地域の中元がいつ頃なのかわからない場合などに使用したり、大げさに見えないように使用したりすることも多いようです。

お返しを贈る時期・地域によって品物につけるのしの種類が異なりますので注意しましょう。

【東日本】

・7月1日~7月15日:お中元

・7月16日~立秋の前日まで:暑中見舞い

・立秋以降:残暑見舞い

※立秋:季節を表す言葉である「二十四節気」のうち、暦の上で秋が始まる日。暦によって日付は異なる。

【西日本】

・7月中旬~8月15日:お中元

・8月16日以降:残暑見舞い

また、目上の方に贈る場合は「暑中見舞い」「残暑見舞い」ではなく、「暑中御伺い」「残暑御伺い」としましょう。

※「見舞い」の表記を「御見舞」「お見舞い」としても差し支えありません。ただし、「暑中見舞」は4文字となり、「死」を連想させる数字であるため気にされる方もいますので注意しましょう。

〈4.お中元で贈ってはいけないものはある?〉

・刃物

刃物や鋭利なものは「相手との縁を切る」という意味が込められているため、贈るのは避けましょう。これにはハサミなどの筆記用具も含みます。たとえ親しい相手でも贈らない方がよいでしょう。

・現金や商品券

お中元として現金や商品券などの金券類を贈ることは、「お金に困っている人への施し」という意味が意図せず込められてしまうため、贈ってはいけません。

・下着や靴下

下着は靴下は、誰しもが持っているもの。これらを贈ると「みすぼらしい」「これくらいも買えないの?」という、上から目線に捉えられてしまうこともあるため、避けるようにしましょう。

・靴、マット、スリッパなど履き物

これらは使用用途から、「相手を踏みつける」という意味を持ちます。感謝の気持ちと新年の挨拶を兼ねて贈るお中元には合いません。特に目上の方には贈らないようにしましょう。

・ハンカチ

ハンカチは昔、「手巾(てぎれ)」と表記していました。その名の通り、「手切れ」を連想させてしまい、縁を切るという意味に捉えられかねないため避けましょう。

また、仕事でお世話になった取引先へのお中元として、取引先の競合他社の製品を間違っても選ばないようにしましょう。

〈5.お中元の相場って?〉

金額の決め方に厳密な決まりはなく、相場は3,000円から5,000円ほどです。お中元の金額は相手との関係性や贈る相手によっても変化します。

金額次第では失礼にあたる可能性も考えられるので、贈る相手別の相場を確認していきましょう。

・友人や知人:3,000円程度。

相手に気を遣わせないよう、低めの価格に設定することが多いようです。

・両親や親戚:3,000~5,000円程度。

遠方に住んでいる方には、高めの金額で設定することが多いようです。普段なかなか会うことが難しい方に、日頃の感謝の気持ちを贈りたい、という気持ちの表れのようです。

・職場の上司やお得意様:5,000円程度。

金額は相手への感謝の気持ちにより変動しても良いですが、10,000円を超えてしまうと相手に気を遣わせてしまうことが多いため、避けるとよいでしょう。

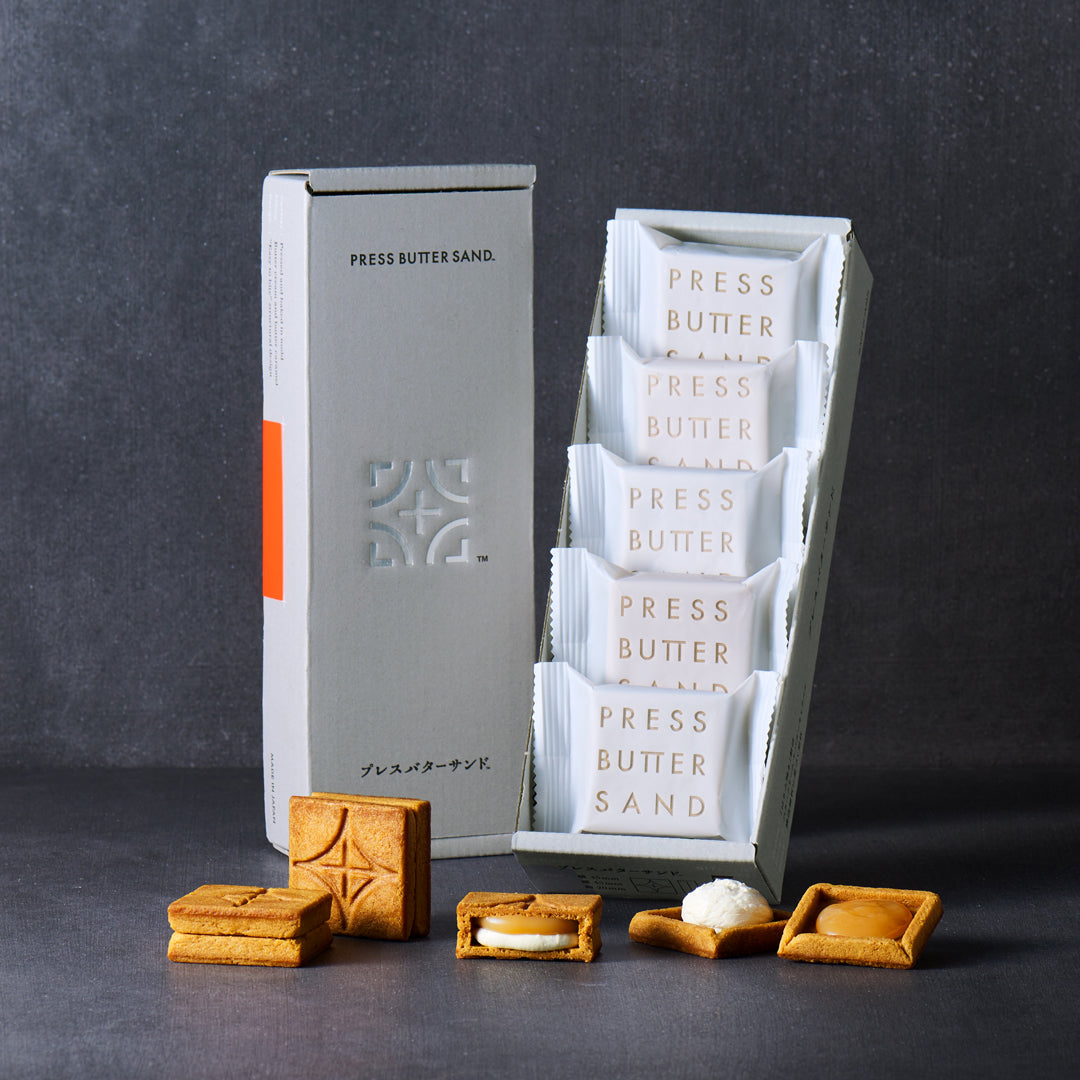

▼お中元おすすめ商品はこちら

https://bake-the-online.com/collections/press-butter-sand-gift