【贈り物のマナー】葬儀でお菓子を持参する際のマナーは?

【葬儀でお菓子を持参する際のマナーは?】

〈1.葬儀でお菓子をお供えしたい時は?〉

故人に対してお供えもの(供物)をする風習は古代から世界各地で見られ、仏教を通して日本にまで伝わりました。宗教によって考え方は異なりますが、仏教においては「故人への感謝の気持ちや哀悼の意を表している」とされることが多く、仏式の葬儀では、果物や菊などの生花・お菓子などが故人に供えられます。

葬儀で香典を持参している場合は基本的にはお供え物は必要ありませんが、お供え物を持参しても問題はありません。また、喪主・ご遺族の意向により香典を辞退されている場合、手ぶらで参列するのを避けるためにお供え物を持参するとよいでしょう。

お供え物は、「悲しみを長引かせない」「不祝儀が残らない」という意味を込めて、消え物を選ぶのが良いとされています。

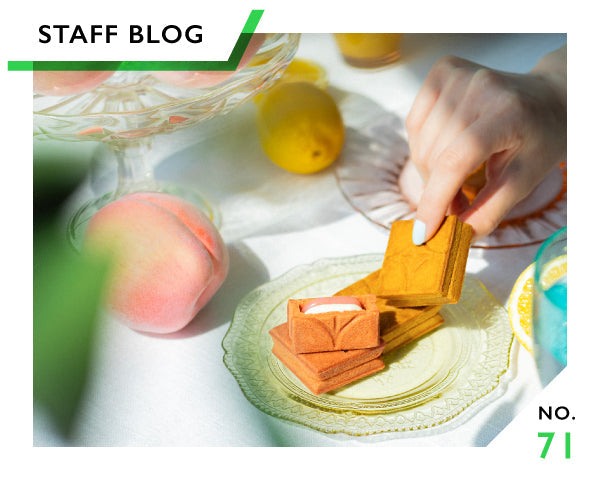

お供え物として菓子折りを持参する場合、宗教・宗派問わず洋菓子・和菓子どちらでも問題ありません。ただし、仏壇に供えたり、ご遺族が故人を失った悲しみでしばらくお供え物に手をつけられなかったりすることも考えられるため、生菓子や果物ではなく、日持ちがし、分けやすい個包装のものを選ぶとよいでしょう。

また、故人が好きだったお菓子を選ぶと思い出話に花が咲き、良い場となるでしょう。

お供えのお菓子を持参する場合は、受付に着いたタイミングで施主などにお渡ししましょう。その際には、「御仏前にお供えください」などひと言添えます。勝手に祭壇や棺に近付き、持参したものを許可なくお供えするのはマナー違反となりますので気を付けましょう。

〈2.ご遺族にお菓子をお渡ししたい時は?〉

通夜に参列する際に、遺族を励まし、労う気持ちを表したり、一晩中故人に付き添う遺族が食べやすいものをお渡しすることを「通夜見舞い」と言います。元々は故人の生前に十分な見舞いができなかった場合に、通夜の際に遺族に対してお見舞いとして渡す金品のことをいいますが、地域によっては「通夜見舞い」という言葉自体を知らない場合もあるため、事前に確認することが大切です。

また、同じような風習で主に東海地方を中心とした一部の地域で行われる「お淋し見舞い」というものもあります。

「お淋し見舞い」とは、喪主・ご遺族が淋しい思いをしないようにするのが目的の他、お葬式で忙しい喪主・ご遺族を慰める目的でお菓子やお茶を持参することとされています。

故人を失った喪主・ご遺族の気持ちは計り知れないものですが、参列者が駆けつけてお淋し見舞いを食べたり飲んだりすることで、故人をみんなで偲ぶのです。

いわゆる通夜振る舞い・精進落としのように、参列者が故人とのエピソードを語り合うことで供養する意味もあるなど、お淋し見舞いには多様な目的があります。

通夜振る舞い・精進落としなどのお葬式の会食はご遺族側が準備しますが、お淋し見舞いは参列者側が用意するという違いがあります。

本来、お葬式に香典を持参する場合は手土産は不要ですが、お淋し見舞いの風習が残っている地域では参列者がお菓子やお茶を持参するのがマナーとなります。

もちろん、香典を持参するだけでも問題ありませんが、より喪主・ご遺族を慰めたいという気持ちがある場合は別途持参するのが良いでしょう。

〈3.葬儀のお供えに適さないお菓子って?〉

お供えで避けるべき品物としてまず上げられるのが、「四つ足生臭もの」です。これは肉や魚など、四足歩行の動物の肉や生臭い魚を指し、殺生を連想させることからタブーとされています。

また、「五草」と言って、仏が嫌うとされるニラ、ラッキョウ、ネギ、ハジカミ、ニンニクや、臭いの強いものは避けます。

また、以下の品物も避けた方が良いでしょう。

・お祝い事に使われる品物:鰹節、昆布、お酒

・商品券や金券:金額が明示されるため、失礼にあたると感じられることも

・日持ちしないもの:生菓子や冷蔵、冷凍保存のもの

・縁起物がモチーフのもの:鶴亀、松、ひょうたん、ふくろう、うさぎ、龍、年輪

・華やかな包装の品物:キラキラした包装紙やパッケージ、リボンなど

・不吉な数字があるもの:4は「死」、9は「苦」をイメージさせるため、避けた方がよい

また、キリスト教式の葬儀では、食べ物を供物として贈る風習はあまり見られません。持参するのは白いカーネーションなどの「生花」と仏式の香典にあたる「御花料」となります。キリスト教式の葬儀に参列するなら、あらかじめ確認しておきましょう。

〈4.お供え物の相場は?〉

金額の相場は3,000~5,000円が相場です。故人と血縁関係にある場合は相場よりも高めに設定することが多いです。

基本的には相場より高すぎても低すぎても失礼に当たるので、注意しましょう。

〈5.お供え物につけるのしは何?〉

お葬式にお菓子などのお供えを持参するときは、弔事用の「かけ紙」を付けます。持参する時期や宗派・宗教によって使用するかけ紙が違うため、注意しましょう。

いずれの場合も水引は黒白結び切りまたはあわじ結び、関西の場合は黄白結び切りを使用します。

・亡くなってから四十九日前まで:御霊前(ごれいぜん)

・四十九日(忌明け)法要以降:御仏前(ごぶつぜん)※旧漢字「御佛前」も同じ意味

・仏事全般に利用可能:御供(おそなえ)

・四十九日法要が終わった後の初めてのお盆で使用:新盆御見舞(にいぼんおみまい)

※浄土真宗の場合:

亡くなってすぐに仏様になるとの考えから四十九日前でも「御霊前」ではなく「御仏前」を使用

※神道の場合:御神前(ごしんぜん)※御供でも可

※キリスト教の場合:御花(おはな)※御供でも可

四十九日法要までは薄墨、それ以降は濃墨を使用して記入します。

▼お供えにおすすめの商品はこちら

https://bake-the-online.com/collections/press-butter-sand-gift